“福牛呈祥”线上剪纸报春活动

对窗贴花金牛到,新年纳福春满堂。今天已经是腊月二十三,也是北方地区民俗中的小年。小年要怎么过呢?古时的人们会洒扫除尘、拜祭灶神再剪个窗花,这些传统的新春民俗给我们的新年增添“年味儿”,其实“剪纸”除了用作窗花以外,还有更多丰富的文化内涵,接下来就让小编带领大家来探寻剪纸这项传统民间手艺的“前世”故事。

剪纸,又叫刻纸,是中国汉族最古老的民间艺术之一。它起源于西汉时期,但在此之前,古人运用树皮、树叶、布、皮、革等任意片状材料,通过镂空雕刻的技法制成工艺品的习俗,早在未出现纸时就已流行。相传,西周时期,周成王与弟弟叔虞在花园玩耍,正巧有探马蓝旗来报,周公旦率军平息唐国叛乱。周成王十分高兴,随手捡起一片梧桐树叶,将它剪成了玉圭的形状,送给弟弟叔虞,并说:“我把这玉圭给你,封你为唐国之侯!”叔虞闻言跪倒听封。这枚剪成玉圭形状的梧叶,也是剪纸的最初形式之一。

周成王桐叶封弟

东汉蔡伦改良造纸术之后,纸的广泛普及也带动了剪纸的发展。尤其是到了晋代,盛行“镂金作胜”的风俗。所谓“胜”,就是用纸或金银箔、丝帛剪刻而成的花样,剪成套方几何形者,称为“方胜”;剪成花草形者,称为“华胜”,剪成人形者,就称之为“人胜”。在后世唐代诗人李商隐的诗中,就有“镂金作胜传荆俗,剪彩为人起晋风”的记载。

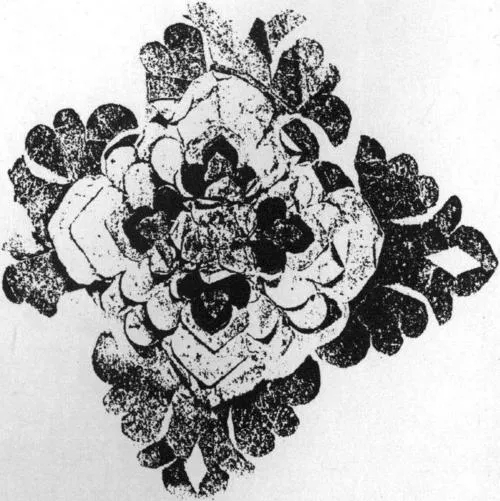

1959年,新疆的吐鲁番高昌故城出土了五幅南北朝时期的团花剪纸,这也是目前中国发现的最早的剪纸作品。心灵手巧的北朝劳动人民将一张普普通通的纸剪出了骏马、蝴蝶、猴子、人物等图形,刀法洗练,图案生动活泼,具有古朴浓郁的民间风格。

北朝对马团花剪纸复原图

到了唐代,爱美的唐朝女性们将剪成各种花样的金银箔和彩帛贴在鬓角或额头,装点容颜。除此之外,剪纸还运用到一些祭祀迎神的场合之中。唐代笔记小说《酉阳杂俎》中记载:“立春日,士大夫之家,剪纸为小蟠,或悬于佳人之首,或缀于花下,又剪为春蝶,春胜以戏之。”说明当时的贵族家庭将剪纸作为一种迎春习俗。另外,在敦煌莫高窟也出土过唐代及五代的剪纸,如《双鹿塔》《群塔与鹿》《佛塔》 等都属于“功德花纸”一类,主要是用来敬供佛像,装饰殿堂、道场。

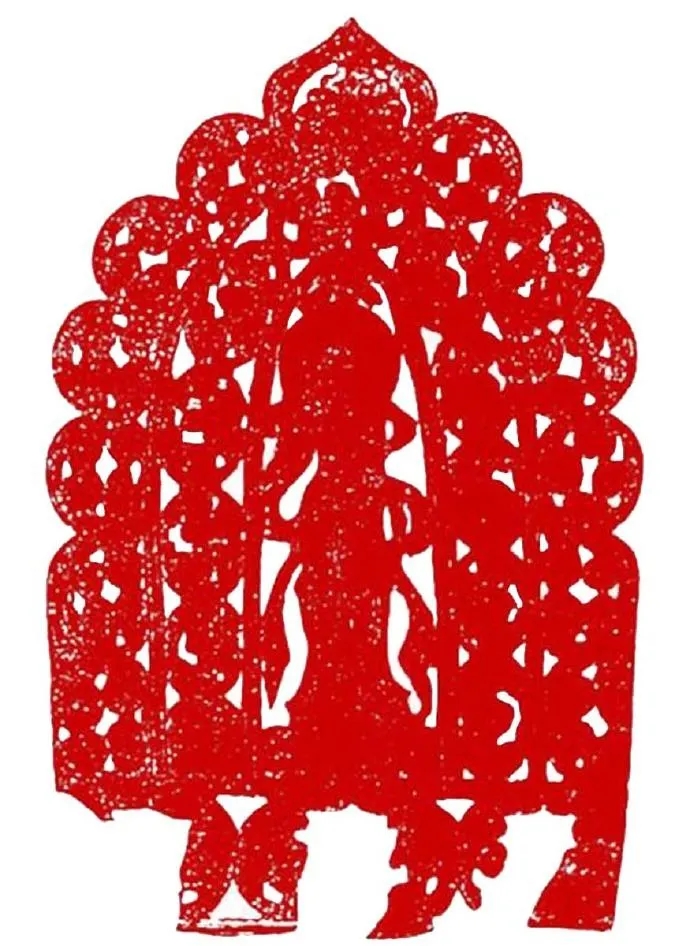

敦煌出土的唐五代剪纸

唐代菩萨立像剪纸复原图

宋代造纸业逐渐成熟,剪纸艺术在民间更加流行。礼品上的“礼花”,装饰窗户的“窗花”,贴于灯笼上的“灯花”……宋人生活的诸多场景中,我们都能看到剪纸的身影。民间还采用剪纸的形式,用驴、牛等动物的皮雕刻成皮影戏的任务造型。剪纸甚至还被运用到瓷器烧制之中。南宋吉州窑的窑工们根据瓷器的不同造型,采用不同的花饰,配合不同的釉面和色彩,使整件器物外观和谐,达到完美的装饰效果。

南宋吉州窑简直贴花梅花纹盏

明清时期则是剪纸工艺的巅峰时期,民间剪纸手工艺术的运用范围更为广泛。除了扇面纹饰、刺绣花样、灯彩花饰中运用到剪纸,百姓们还将剪纸作为美化家居的饰物。剪纸图案也更加繁富,花鸟鱼虫、亭台楼阁、仕女人物,甚至民俗生活场景皆可入剪纸。

清代民俗剪纸复原图

中国民间剪纸讲究“以象寓意”、“以象构型”,往往将多种吉祥图案结合在一起,寄托对生活的美好期盼。比如常见的《鹿鹤同春》纹样,“鹿”与“禄”同音,鹤又被视为长寿的大鸟,将鹿与鹤这两种瑞兽结合起来,有着福禄长寿之意。

鹿鹤同春剪纸

小小一枚剪纸,饱含了人们对美好生活的向往与精神寄托。《剪得春风入卷来——中国妇女儿童博物馆藏北方剪纸精品展》正在火热展出中,在这个充满年味的展览中,我们可以看到许多精美的传统剪纸作品,大家可以走进展厅,近距离感受传统剪纸的民俗文化内涵及其独特的艺术魅力。