在线微课|昆虫记——蝉鸣之趣

“垂緌饮清露,流响出疏桐”,古人笔下的蝉,是高洁的象征。而在现实世界里,蝉更是自然界中极具传奇色彩的生物。它藏于地下数载,一朝破土蜕变,用生命奏响夏日乐章。今天,就让我们一同走进蝉的奇妙世界,揭开它神秘的面纱。

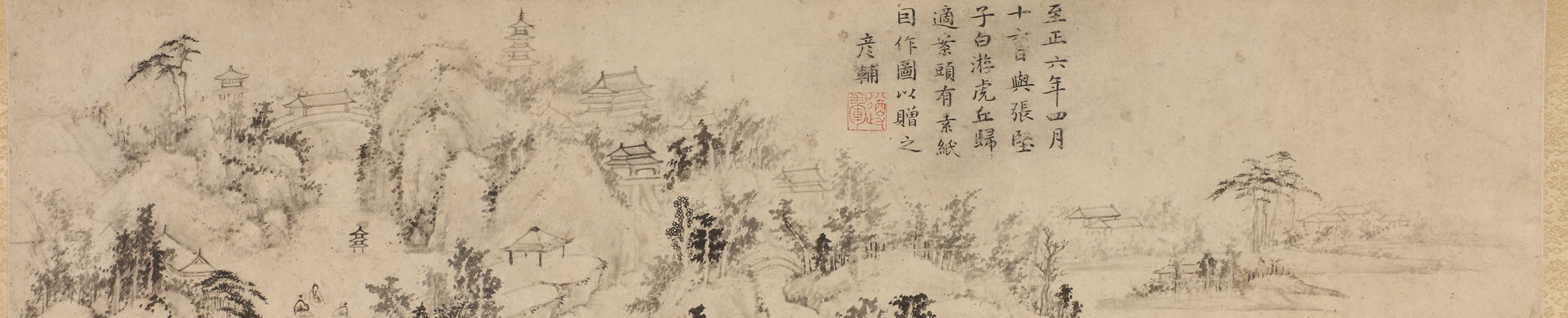

现代 赵少昂柳蝉图轴(局部)无锡博物院藏

现代 赵少昂柳蝉图轴(局部)无锡博物院藏

PAPR.1 蝉的生命历程

蝉的生命从一颗小小的卵开始。雌蝉会用尖锐的产卵器在树枝上划出一道道裂口,将卵产在其中。这些卵在树枝里静静等待,到第二年六月,孵化出的幼虫会本能地从树上爬下,迅速钻入地下。

在地下,蝉的幼虫开始了它们“暗无天日”却又无比重要的生活。它们用强壮的前足在土壤中挖掘洞穴,以植物根部的汁液为食,历经4-7次蜕皮(这一周期少则2-3年,北美周期蝉可达17年)。在这漫长的时光里,幼虫在泥土中缓慢生长,默默积蓄力量,等待着破土而出的那一刻。

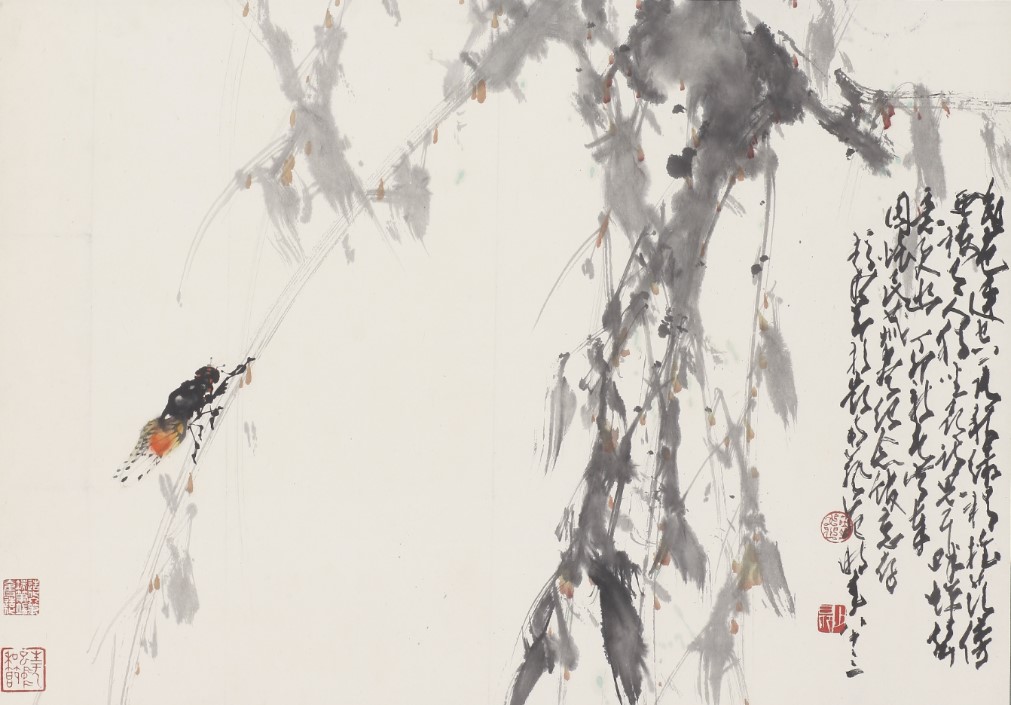

任伯年 《柳蝉图》

任伯年 《柳蝉图》

当夏日来临,时机成熟,地下的蝉便破土而出。它们会沿着树干缓慢攀爬,找到一个合适的位置后,开始进行生命中最壮观的蜕变。蝉的外壳背部裂开,柔软的身体一点点从旧壳中挣脱。

蝉脱壳

蝉脱壳

刚蜕变出的蝉,翅膀还很柔软,颜色也比较浅淡,经过一段时间的晾晒和发育,翅膀逐渐变硬,颜色也变得鲜亮,这时,它们终于拥有了飞向天空、拥抱阳光的能力。

蝉成虫的寿命相对短暂,一般只有几个星期到几个月。在这有限的时间里,雄蝉用腹部的发音器奏响嘹亮的歌声,吸引雌蝉前来交配,完成繁衍后代的使命。而雌蝉在产卵后,也会逐渐走向生命的尽头。它们的一生,大部分时间都在黑暗中默默积蓄力量,只为了在盛夏绽放那短暂却绚烂的生命光彩 。

PAPR.2 蝉鸣一夏

雄蝉是大自然中出色的音乐家,它们的发声方式十分独特。雄蝉腹部两侧有一对像鼓一样的发音器,上面覆盖着一层薄膜。当发音肌收缩时,引起薄膜振动,从而发出声音,再通过共鸣室的放大,就形成了我们听到的响亮蝉鸣。不同种类的蝉,发出的声音也各不相同,有的高亢激昂,有的低沉婉转,有的节奏明快,有的悠长绵延。

蝉鸣是为了求偶,会鸣叫的蝉是雄蝉,雌蝉是不能发声的。

蝉鸣不仅是一种求偶信号,也成为了夏日里人们熟悉的声音记忆。清晨,第一声蝉鸣像是大自然的闹钟,唤醒沉睡的世界;午后,蝉鸣声此起彼伏,交织成一片喧闹的声浪,仿佛在诉说着夏日的炽热与活力;傍晚,随着气温逐渐降低,蝉鸣也渐渐变得稀疏、轻柔,为一天的喧嚣画上休止符。在没有空调和现代娱乐设施的过去,人们常常摇着蒲扇,躺在树荫下,听着蝉鸣,度过一个个悠闲的夏日时光。蝉鸣,早已融入了人们对夏天的印象中,成为了夏天不可或缺的一部分。

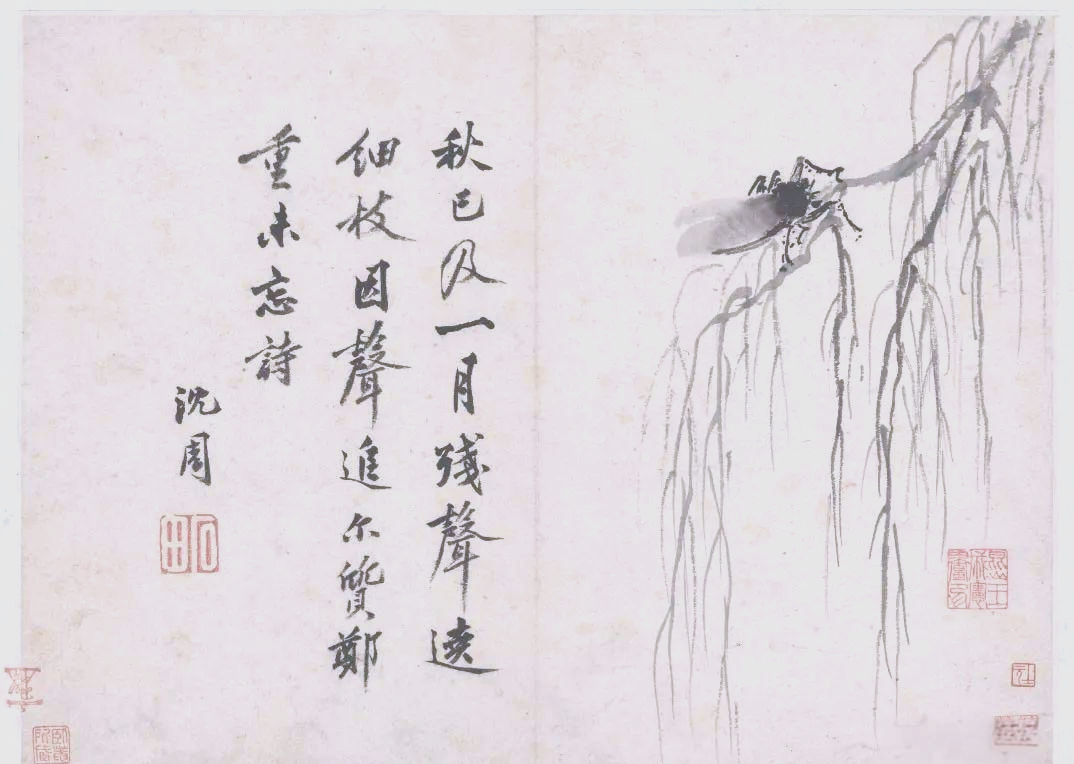

沈周 《卧游图册——柳蝉》

沈周 《卧游图册——柳蝉》

PAPR.3 文化符号

在中国传统文化中, 因蝉以露水和树汁为食,不食人间烟火,因此被视为高洁、清廉的象征。古人常以蝉来比喻那些品行高洁、不与世俗同流合污的人。比如,诗人虞世南在《蝉》中写道:“垂緌饮清露,流响出疏桐。居高声自远,非是藉秋风。”借蝉饮清露、居高声远,表达了对自身高洁品格的自信与追求 。

在绘画艺术中,蝉也是常见的题材。画家们用细腻的笔触勾勒出蝉的形态,有的描绘蝉栖息在树枝上的静态之美,有的捕捉蝉振翅欲飞的瞬间动感。齐白石的笔下,蝉的翅膀薄如轻纱,纹理清晰可见,仿佛下一秒就会振翅发出清脆的鸣叫。

齐白石 《知了图》

齐白石 《知了图》

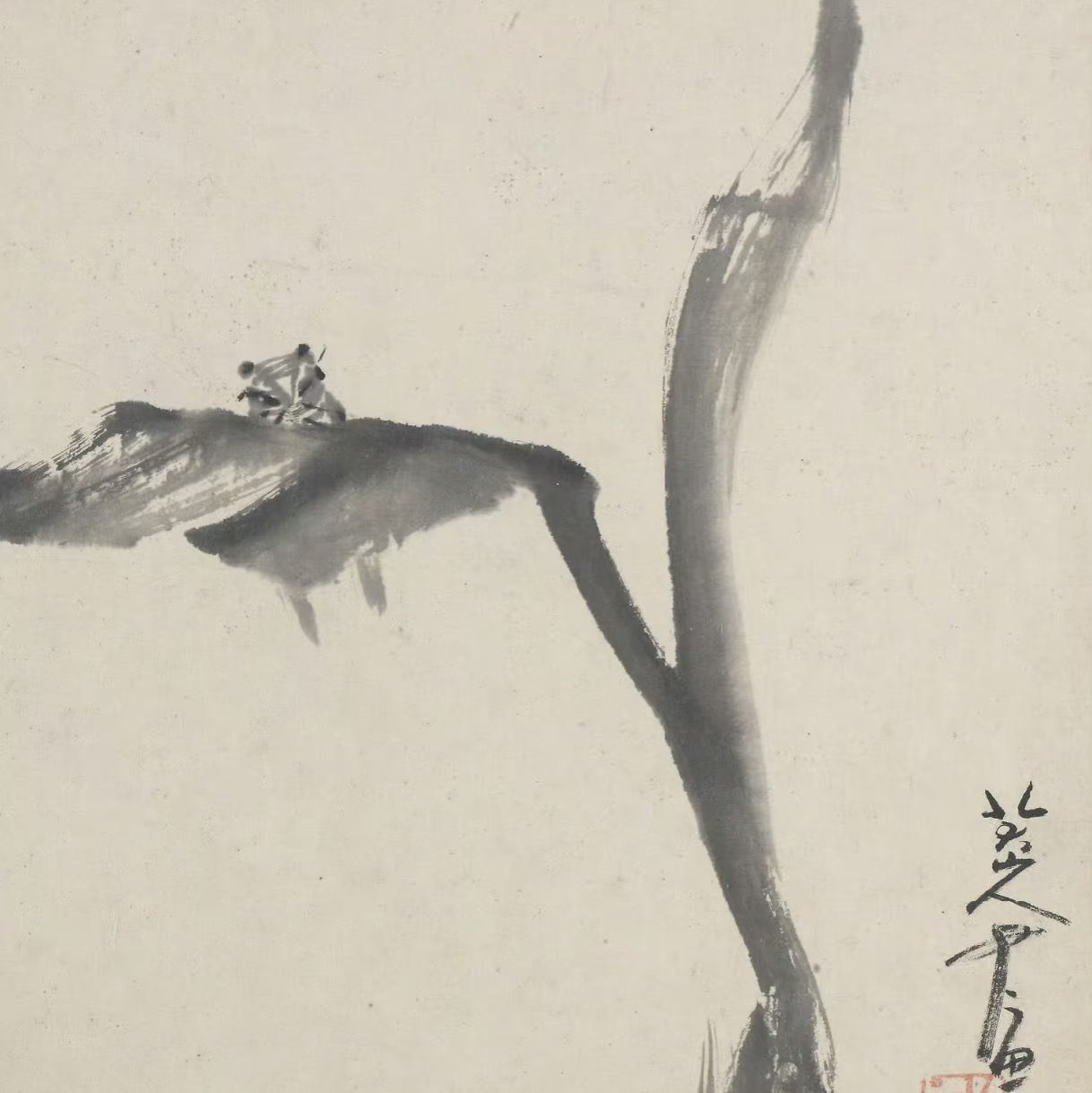

八大山人的画作中,蝉又带着几分孤傲与空灵,给人无尽的遐想空间。

八大山人笔下的蝉

八大山人笔下的蝉

蝉,这小小的昆虫,用它们的生命为我们带来了夏日里最独特的声音,也在文化艺术的长河中留下了浓墨重彩的一笔。让我们珍惜这份来自大自然的礼物,在蝉鸣中,拥抱每一个充满诗意与活力的夏天。

(图源网络,权侵删)

参考文献:

[1]王萌长《蝉与蝉文化》

[2]付赛男、韩蕾《昆虫绘——夏季歌者蝉》